歯周病とは

お口の中の歯周病菌によって歯を支える歯茎(歯肉)や骨(歯槽骨)などの歯周組織が破壊される病気のことを意味します。

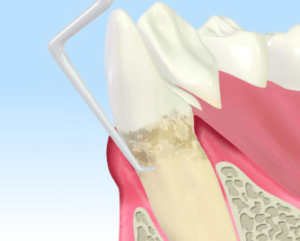

歯周病菌は清掃が不十分になりがちな歯と歯茎の境目(歯肉溝)などに蓄積され、歯肉の辺縁に「炎症」を引き起こします。

歯周病の初期段階に痛みはほとんど感じませんが、放置すると歯肉溝(歯周ポケット)はどんどんと深くなり、歯を支える土台(歯槽骨)が溶けて歯がグラついてきます。

そして、症状がひどくなれば、抜歯が必要となるケースもあります。

歯周病の進行段階

一般的に、歯周病は以下のような過程をたどって進行します。

- 1 健康な状態

- 歯と歯茎のすき間(ポケット)もなく、歯茎が引き締まっている。

- 2 軽度歯周病

- 歯茎が赤く腫れあがり、歯を磨いたり固いものを食べると出血することもある。

- 3 中度歯周病

- ポケットの炎症が慢性化して、骨が溶けはじめる。

口臭もあり、歯が浮いたような感じがする。

- 4 重度歯周病

- 歯根を支えている骨がほとんど溶けてしまう。

歯根が露出し歯のグラつきがひどくなる。

歯周病と全身疾患との関係

歯周病は「サイレント・アーミー(沈黙の病気)」とも呼ばれており、症状の初期段階では自覚症状があらわれにくい特徴があります。

歯周病は「サイレント・アーミー(沈黙の病気)」とも呼ばれており、症状の初期段階では自覚症状があらわれにくい特徴があります。

そして、気づかないまま放置していると、歯周病が重度化するだけでなく、心臓病や脳の血管障害、糖尿病といった全身疾患の引き金となる危険性もはらんでいるのです。

歯周病は主に、以下の全身疾患と深い関係性にあります。

- 糖尿病を悪化させる

- 歯周病はこれまで糖尿病の合併症の一つと考えられてきましたが、近年では、「歯周病が糖尿病を悪化させている」という逆の関係性も明らかになってきています。

つまり、歯周病と糖尿病は相互に悪影響を与え合っているのです。

ただし、これは同時に、歯周病を治療することによって糖尿病を改善することができるということも意味しており、研究結果によって実証されています。

- 低体重児早産の危険性が上がる

- 妊娠すると、エストロゲンと呼ばれる女性ホルモンが体内で多く生成されます(妊娠終期には月経時の10~30倍)。

このエストロゲンには、歯周病原細菌の増殖を促す働きがあることに加え、歯肉を形作る細胞を侵食する作用があります。

そのため、妊娠すると歯肉炎にかかりやすく、近年の研究では「妊娠中の女性が歯周病に罹患している場合、低体重児および早産の危険性が、通常時の7倍高くなる」という結果も出ています。

妊娠中は特に細心の注意を払ってプラークコントロールを行う必要があります。

- 心臓・脳血管疾患のリスクを高める

- 心筋梗塞や脳梗塞は、何らかの原因で血管が狭くなったり、塞がってしまうことで血液供給が無くなり(または血管が破裂し)死に至る可能性もある危険な病気です。

近年の研究では、歯周病菌による細菌感染がこれらの病気の原因の1つとなり得ることが分かってきました。

これは、歯周病菌による刺激が動脈硬化を発生させる物質の生成を促し、血管内にプラーク(脂肪性沈着物)を生み出し、血液の通り道を狭くするために起こると考えられています。

動脈疾患予防のためにも、歯周病の予防や治療が重要となります。

- 誤嚥性肺炎を引き起こす

- 誤嚥性肺炎とは、誤って食べ物や異物が肺に入り込んでしまうことで発症する肺炎です。

通常、肺は咳をすることで異物が入らないように守る機能がありますが、加齢に伴いこうした機能は衰えていき、食べ物などと一緒にお口の中の細菌が肺の中へ入ってしまうことがあります。

誤嚥性肺炎の原因となる細菌の多くは歯周病菌であると考えられているため、誤嚥性肺炎を予防していくため歯周病の予防・治療が重要となります。

当院で扱う歯周病治療について

プラークコントロール

プラークコントロールとは、歯のクリーニングによって歯垢(プラーク)を取り除き、お口の中の悪い細菌を増やさないようにコントロールする取り組みを指す、歯周病のもっとも基本的な治療法です。

プラークコントロールとは、歯のクリーニングによって歯垢(プラーク)を取り除き、お口の中の悪い細菌を増やさないようにコントロールする取り組みを指す、歯周病のもっとも基本的な治療法です。

まずは、一般の対策として正しいブラッシング方法の指導、および歯垢・歯石を取り除く治療を行います。

その後、初期の治療で取り切れなかった歯周ポケットの歯石を取り除いていきます。

歯周ポケットの非常に深い部分に付着した歯石は、歯茎の切開などの手術によって除去する場合もあります。

当院における「歯周内科」不採用の方針について

当院は、「歯周内科(歯周病を抗菌薬や洗口薬、顕微鏡検査等を中心に“内科的”に治すと称する一連の治療法)」を実施していません。

理由は、国内外の主要ガイドラインが標準治療として推奨しておらず、漫然とした抗菌薬投与は耐性菌や副作用の観点から抑制すべきと明確に示されているためです。以下に、患者さん向けに分かりやすく、かつ専門的根拠を詳しく示します。

1) ガイドラインが示す「標準的な歯周病治療」

治療の基本は「機械的プラーク・バイオフィルムの除去」とセルフケア(歯磨き・禁煙・リスク因子管理)です。 欧州歯周病連盟(EFP)のS3レベル・ガイドラインは、Step1(口腔衛生・リスク因子管理)とStep2(歯肉縁下の機械的デブライドメント=スケーリング・ルートプレーニング)を中核に据え、残存ポケットには再デブライドメントや必要に応じた外科(Step3)、長期のSPC/メインテナンス(Step4)を推奨しています。

米国歯科医師会(ADA)も、「スケーリング・ルートプレーニング(SRP)“単独”が治療の第一選択」と明記しています(2015年ガイドラインの要約)。“SRP without adjuncts is the treatment of choice”(原文)とされます。

**日本歯周病学会(JSP)**の『歯周治療のガイドライン2022』は、わが国の実情に即して診断・基本治療・外科・継続管理(SPT)までの体系を示す総合ガイドラインで、口腔バイオフィルム感染症としての原因除去(機械的プラークコントロール)が骨子です。

2) 抗菌薬の“日常的・反復的”使用は推奨されません

EFPガイドラインの明確な結論

“Routine use of systemic antibiotics as adjunct to subgingival instrumentation in patients with periodontitis is not recommended.”(系統的抗菌薬の併用を日常的に用いることは推奨されない)

JSP『歯周病患者における抗菌薬適正使用のガイドライン2020』の結論

SRP後の経口抗菌薬併用は「限定的に提案(GRADE 2B)」:

「スケーリング・ルートプレーニング後,限定的に抗菌薬の経口投与を行うことを提案する**。」(推奨強さ:弱い推奨/エビデンス確信性:中)

耐性菌の観点から“抑制的な動き”:

「抗菌薬の経口投与には抑制的な動きが出てきている…歯周炎治療では抗菌薬使用を最後の手段**として使用されるべきとする意見もある。」

要点:抗菌薬は、侵襲性・重症例のごく一部、非応答例、壊死性歯周疾患や急性膿瘍などに適応を絞って短期間検討される補助療法であり、“ベース治療”ではありません。細菌検査や顕微鏡所見だけを根拠に反復投与する治療体系は、ガイドラインに位置づけられていません。

3) 「歯周内科」を当院が行わない理由(患者さん向け要約)

標準治療ではない

国内外のガイドラインに**「歯周内科」という概念は登場せず**、抗菌薬の“習慣的・漫然とした併用”は推奨されていません。

長期予後の優位性エビデンスが不足

一部の研究で短期的なポケット減少等の小さな上乗せ効果は示されるものの、利益は限定的で、副作用やAMR(薬剤耐性)リスクとのバランスから日常的適用は否定的です。

薬剤耐性・副作用の観点

抗菌薬の不適切使用は耐性菌の増加と有害事象を招き得ます。JSPは適正使用を強調し、経口投与は“最後の手段”とすべき場合があると明記しています。

4) 当院が提供する「エビデンスに基づく歯周病治療」

初期治療(Step1-2):

口腔衛生指導(歯磨き・補助清掃具の使い方)、リスク因子管理(禁煙支援・全身疾患連携)と、スケーリング・ルートプレーニング(歯肉縁上・縁下の徹底除去)。

再評価と追加治療(Step3):

非応答部位の再デブライドメント、必要時の歯周外科(再生療法・切除療法など)。

維持療法(Step4):

SPC/メインテナンスにより炎症再燃を防止(3〜12か月間隔を患者さんのリスクで調整)。

抗菌薬の位置づけ:

重症・高リスク・非応答など“限定条件”で短期間に限り、利益が害を上回ると判断される場合のみ検討します(例:壊死性歯周疾患、急性膿瘍の特定状況等)。日常的・反復的な全身投与は行いません。

5) まとめ(当院の見解)

「歯周内科」は、標準治療としての位置づけや長期予後の優位性を裏づける高品質エビデンスが不十分で、主要ガイドラインも日常的適用を推奨していません。

よって当院は、機械的デブライドメントとリスク管理を柱とするガイドライン準拠の治療を提供し、抗菌薬は必要最小限かつ適応を厳格に限定します。

参考資料(抜粋・一次情報)

European Federation of Periodontology: Treatment of stage I–III periodontitis – S3-level Clinical Practice Guideline(図解版:**“Routine use of systemic antibiotics… not recommended.”**の記載あり).

日本歯周病学会(JSP): 歯周治療のガイドライン2022(2024.10.21更新).

日本歯周病学会(JSP): 歯周病患者における抗菌薬適正使用のガイドライン2020(「限定的に提案(GRADE2B)」、耐性菌を踏まえ“最後の手段”に言及)。

American Dental Association: Periodontitis(SRP単独が第一選択の記載を含む解説ページ)

歯周組織再生療法「リグロス」とは

リグロスは、歯周病で失われた歯周組織を再生させるために用いられる医薬品です 。歯を支える骨(歯槽骨〈しそうこつ〉)や歯ぐきの組織を再生できるため、重度の歯周病でも抜歯を避けて歯を残せる可能性が生まれました 。このリグロスを使用した歯周組織再生療法(ししゅうそしきさいせいりょうほう)は外科的処置を伴いますが、2016年9月から健康保険が適用できるようになり 、先進的な再生治療を従来より低負担で受けられるようになっています。現在、歯科の再生治療で保険が使える薬剤はリグロスのみであり 、費用面でも患者さんに優しい治療法です。

【リグロス治療の利点】

- ・ 歯槽骨を再生し、抜歯を回避できる:リグロスの主成分である**bFGF(繊維芽細胞増殖因子)**の作用により、歯を支える歯槽骨や歯根膜などの細胞増殖・再生が促進されます 。失われた骨が再生することでグラついていた歯がしっかり支えられ、抜かずに済むケースが増えています。自分の歯を残せれば、インプラントや入れ歯など人工物を入れる必要がなく、噛み心地や生活の質(QOL)も維持しやすくなります。

- ・ 健康保険適用で治療費の負担が軽い:リグロスを使った歯周再生治療は健康保険が適用されるため、患者さんの自己負担は1歯あたり約1〜3万円で済みます (3割負担の場合)。従来、この種の再生療法で用いられていたエムドゲイン法(保険適用外)では1歯あたり15〜20万円程度の費用が必要でした 。リグロスは公的保険で受けられるため、経済的な理由で高度な治療を諦めていた方にも大きなメリットがあります。

- ・ 安全性と有効性が確認された治療:リグロスは医科分野(熱傷の皮膚再生など)で2001年から使用されてきた成分を応用して開発されており、約20年分の豊富な臨床実績があります 。歯科領域でも保険収載前に十分な臨床試験が行われており、その安全性・有効性が国に認められています。副作用も大きなものは報告されておらず、適切な症例に用いれば高い成功率で組織再生が可能な信頼性の高い治療法です 。

【リグロス治療の安全性・有効性について】

- リグロスの主成分bFGF(basic fibroblast growth factor)は本来人間の体内に存在するタンパク質で、傷ついた組織の修復を促す成長因子です 。そのため外来の異物による副作用リスクが低く、生体になじみやすい点が特長です。実際、リグロスは医療現場で長年使われてきた実績があり、安全性の高い薬剤と言えます 。歯科での歯周組織再生療法でも、有効性について多数の臨床報告があり、重度歯周病の症例で骨の再生が確認されるなど高い治療効果が示されています 。効果には個人差がありますが 、適応となるケースでは歯周ポケットの大幅な改善や歯の動揺度低下といった有効性が期待できます。

- もっとも、リグロス治療を成功させるためには適切な症例の見極めと前処置が重要です。リグロスは歯周基本治療(歯石除去やクリーニング等)でお口の衛生状態を整えてからでないと十分な効果を発揮できません 。術後もプラークコントロールを徹底し、歯周病菌の再感染を防ぐことが再生を成功させるポイントです。また、喫煙習慣がある方は効果が得られにくくなるため、治療にあたっては禁煙が強く推奨されます 。再生された組織が安定するまでに数ヶ月程度の時間を要し、その間は定期的な経過観察が必要です 。手術後は一時的に痛みや腫れを伴う可能性がありますが、適切な術後ケアを行うことで問題なく回復します。なお、再生療法といっても失われた組織が完全に元通りになるわけではない場合もあります 。しかし、従来は抜歯以外に方法がなかったような歯を救える可能性が広がったことは大きな前進であり、リグロスは安全かつ有用な歯周病治療の選択肢となっています。

滋賀県で歯周再生治療をご検討中の方へ(当院の強み)

- 当院では、リグロスを用いた歯周再生治療の症例数が非常に豊富です。保険適用が始まった当初よりこの新しい治療法を積極的に導入し、平均的な歯科医院よりも圧倒的に多くのリグロス症例を手掛けてきました。培ってきた豊富な経験により、効果的な術式や術後ケアのノウハウが蓄積されており、安心・確実な再生治療をご提供できます。重度の歯周病で「もう抜くしかない」と言われた歯でも、当院の歯周組織再生療法で助けられる可能性があります。滋賀県で歯周再生治療(リグロス)をお探しの方は、ぜひ当院にご相談ください。患者さんの大切な歯を少しでも長く守るため、スタッフ一同全力でサポートいたします。